“愛國情·奮鬥者”孫曉安:無聲世界的“調音師”

“這幾天,我們正忙著為新研發的人工耳蝸產品進行注冊登記,爭取早日麵市,讓患者們盡快用上。”洛杉磯時間的4月30日淩晨1點,51歲的孫曉安與記者在電話裏暢談著他的夢想,略顯疲憊的聲線透著一股亢奮。

中國人工耳蝸“鼻祖”諾爾康,放眼全球醫療器械界,盛名如雷貫耳;而孫曉安其人,翻查近十年媒體報道,訊息鮮如零星。

“他就像武俠小說裏的‘隱世高人’,常年匿身幕後,默默推動著一項重要事件的發展。”相交多年,諾爾康董事長李方平對老友的評價意味深長。

在諾爾康問世之前,中國的人工耳蝸市場由三家外企主導,高達25-30萬的價格將眾多耳聾患者拒之門外。“當時,國內的失聰患者超過2000萬人,但植入人工耳蝸的不到1000人。”李方平說。

21世紀之初,這名在房地產市場雄踞一方的溫州企業家,正籌謀向高科技領域進軍。彼時,在美國東南部某實驗室內潛心鑽研的華人電子學博士,已與人工耳蝸技術打了4年交道。

2005年,一次偶然的機遇,孫曉安結識了李方平。一個渴望突破,一個尋求轉型,兩人一見如故,決定在“人工耳蝸”這項尚被西方壟斷的高端醫療器械領域,闖出一片天。

於是,孫曉安毅然辭去北卡羅來納州三角研究園研究工程師的職務,賣掉房產,帶著妻子和年幼的兒子搬到了加州,投身神經電子領域研發。

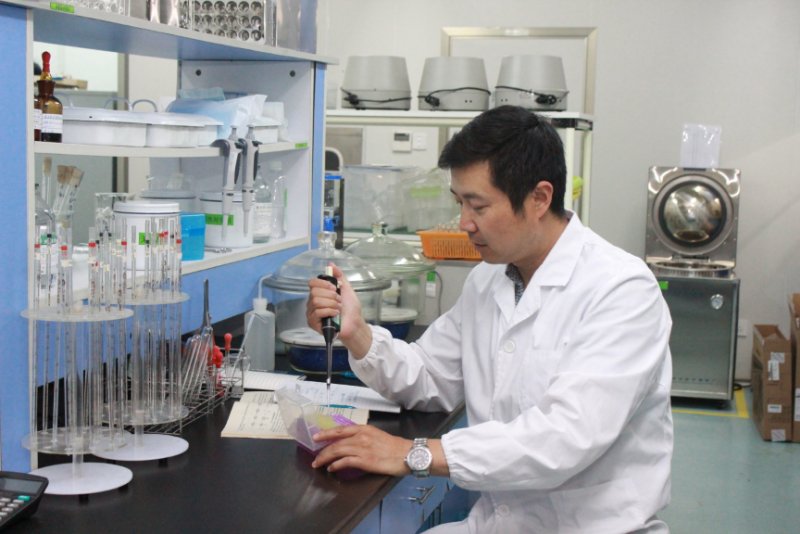

孫曉安進行產品研發。

前路漫漫,未來可期。在最初創業的頭幾年,研發中心包括孫曉安在內,隻有3名全職研究人員。人手少、時間緊、任務重,孫曉安和團隊麵臨的塹障不勝枚數。“我們那時候就秉著一股勁,拚了命幹,時常是從早晨一直幹到深夜,沒有周末和節假日,吃飯睡覺都在實驗室。”回想起曾經的艱苦歲月,孫曉安笑稱“每一滴汗水都飽含成就感”。

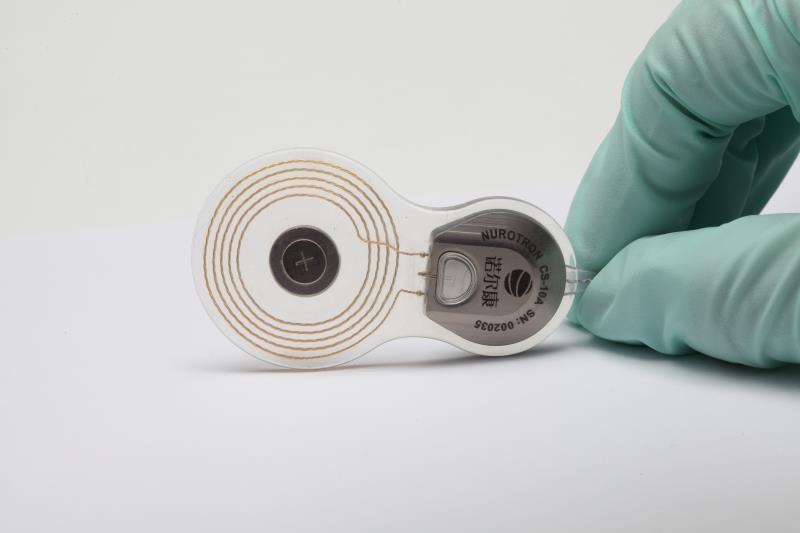

提及新發明,他頗為自豪:“整套人工耳蝸係統都由其團隊自主設計。僅僅所涉及的電路板,拚起來都有一張餐桌那麼大。我們通過集成,將它們縮到一枚硬幣的大小,然後放入患者的耳朵裏,讓他們重獲新‘聲’。”

人工耳蝸涉及電子學、神經學、耳科學、材料學等多個學科,孫曉安負責的是最基礎也是最重要的兩個部分——硬件和電路布局。曾幾何時,在匱乏條件的“壓榨”下,他身兼多職,迫使自己不斷學習,從電路設計到臨床測試,從生產到報檢,從專家到“雜家”……一關攻破,又逢一關。就這樣,孫曉安帶領團隊,度過了幾百個廢寢忘食的日子。

“我享受挑戰,它讓我更接近夢想。”他說。

用科技為無聲世界“調音”,這是孫曉安為之奮鬥的目標。

首例成功植入諾爾康人工耳蝸的體驗者(圖右)及其妻子。

在孫曉安的手機裏,保存了許多聽障患者的照片,每一張照片背後都有一段催人淚下的故事。其中一張中年夫婦的合照,讓他記憶猶新。

2009年12月25日,首例諾爾康人工耳蝸植入手術在上海五官科醫院進行。孫曉安及團隊也提前飛回國,參與術中監測和數據分析。

接受植入的,是一名年過花甲的退伍老兵。年輕時,一場炮擊演練的意外,奪走了他的聽覺,如此在靜默裏苦悶了數十載。

手術前,老兵告訴孫曉安,不論結果如何,他都能接受,“畢竟也沒有比現在更壞的情況了。”孫曉安握了握對方稍顯緊張的手,答得簡潔有力:“信我!”

見證奇跡的時刻,當聽力師按下開機按鈕,老兵舉手示意,伴著一聲沙啞的“我聽到了”,孫曉安難掩如釋重負的熱淚:“我們就是要證明,中國人設計的人工耳蝸也很出色。今天,我們做到了。”

孫曉安及其團隊所自主研發的人工耳蝸產品。

沿著杭州文一路一直向西,在荊長大道和東西大道之間的文一西路兩側,有兩片著名的建築群:一側是國際知名企業阿裏巴巴的西溪園區,另一側立著一塊醒目的牌子——浙江海外高層次人才創新園。

2015年春夏之交,孫曉安結束10多年的旅美生活,第一次踏足這片土地,相繼取得了一係列技術突破,榮獲2016年國家科技進步獎二等獎及150項專利技術。目前,孫曉安及其團隊已幫助國內外10000多名聾人恢複聽力,實現了“讓聽不見的人聽見”的目標,並且使人工耳蝸在中國市場的價格降低一半以上,直接經濟效益超過10億元。

現在,孫曉安依舊保持著每月往返中美的“空中飛人”生活。不過,科研“鐵人”也有自己的私願:陪家人自駕遊一遊拉斯維加斯的海岸,騎車逛一逛杭州的西湖,體驗一把“人間至味是清歡”。“以前從來沒時間好好旅遊過,想彌補這一遺憾。”

而孫曉安明白,短暫的休憩之後,等待他的還有無數有待攻克的技術瓶頸。“我堅信我們正在做的是能讓更多人幸福的事業,這就是我工作的動力。”